Recherche par catégories

Animations scolaires & extrascolaires

- Animations artistiques & théâtrales (3)

- Animations au cirque, à la magie, de clown,… (1)

- Animations autour du livre (0)

- Animations aux langues étrangères (0)

- Animations aux médias (0)

- Animations aux techniques audiovisuelles (1)

- Animations Contes & Légendes (1)

- Animations culturelles (10)

- Animations d'éducation à la citoyenneté (2)

- Animations d'éveil à la musique ou Animations musicales (0)

- Voir tous »

Associations professionnelles

- Aide à la dyslexie, à la dysgraphie,… (0)

- Aide au HP (0)

- Aide aux déficients visuels et auditifs (0)

- Aide aux troubles de l’apprentissage (0)

- Aide aux troubles de l’attention (0)

- Associations de logopèdes (0)

- Associations de rééducateurs à l’écriture (0)

- Associations d’enseignants, de directeurs,… (0)

- Associations d’informations aux jeunes (0)

- Autres association de professionnels (0)

- Voir tous »

Equipements, mobiliers et fournitures scolaires

- Equipements et mobiliers sportifs (0)

- Equipements informatiques et TIC (0)

- Equipements multimedia et projecteurs (0)

- Equipements pour les aires de jeu (0)

- Fournitures scolaires (magasins) (1)

- Matériel de laboratoire (0)

- Matériel didactique (0)

- Matériel scientifique (0)

- Matériel scientifiques (0)

- Mobilier de bureau pour les collectivités (0)

- Voir tous »

Outils au service de l’éducation

- Autres outils éducatifs (1)

- Bibliothèques, médiathèques et ludothèques (1)

- Concours éducatifs (0)

- Dossiers pédagogiques (6)

- Editions de livres pédagogiques (1)

- Editions de livres pour adultes (1)

- Editions de livres pour enfants (0)

- Hardware, software & logiciels (0)

- Jeux et jouets éducatifs (0)

- Librairies spécialisées (0)

- Voir tous »

Voyages, excursions & sites éducatifs

- Agences de voyages & Transport (0)

- Autres sites éducatifs (5)

- Centres culturels & théâtres (1)

- Centres de découverte de la nature (0)

- Centres scientifiques (0)

- Châteaux et sites historiques (4)

- Classes à thèmes (1)

- Classes de dépaysement (2)

- Classes de montagne (1)

- Classes de neige & Sports d'hiver (1)

- Voir tous »

Évenements scolaires

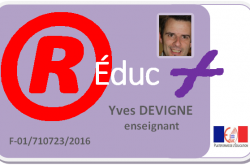

Carte Enseignant ®Éduc+

Dès le mois de septembre 2017, tous les acteurs de l'Éducation Nationale (2 500 000 enseignants : maîtres des écoles, professeurs, directeurs, éducateurs, formateurs,...) pourront obtenir la carte ®Éduc+ .

Cette carte nominative et personnalisée (photo d'identité, nom & prénom et fonction du bénéficiaire) est strictement réservée aux membres des personnels de l'enseignement et leur confère des avantages non [Lire la suite]

Gagnez un tableau interactif !

Gagnez un tableau interactif pour votre classe, votre école !

A l’école, tableau noir classique, craie, éponge et seau d’eau ont fait leur temps… Aujourd’hui, l’ère est aux TICE, Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation, qui facilitent incontestablement la vie de l'enseignant dans sa classe. En effet, tous les outils pédagogiques, fonctionnalités multimédias et produits numériques peuvent être [Lire la suite]

Derniers lieux ajoutésVoir tous

Potelet

0032491075533

Limburger Strasse 71 4710 lontzen

09.00-17.00, du lundi au vendredi - Fermé le week-end

Musée de la Lunette

03 84 33 39 30

Place Jean Jaurès - 39400 Morez

Musée de la Bataille de Fromelles

03 59 61 15 14

Rue de la Basse Ville - 59249 Fromelles

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h30 à 17h30 Samedi, dimanche et jours fériés de 13h30 à 17h30

Musée du fer et du chemin de fer

+41 (0)21 843 25 83

Rue des Grandes Forges 11 - 1337 Vallorbe, Vaud (Suisse)

Association Fort de la Crèche

03 21 87 31 89

Fort de la Crèche - 62930 Wimereux

Musée de la Boissellerie

06 62 25 71 59

12 Rue du Petit Pont - 39220 Bois d'Amont

Dernières actualités

Carte Enseignant ®Éduc+

Dès le mois de septembre 2017, tous les acteurs de l'Éducation Nationale (2 500 000 enseignants : maîtres des écoles, professeurs, directeurs, éducateurs, formateurs,...) pourront obtenir la carte ®Éduc+ .

Cette carte nominative et personnalisée (photo d'identité, nom & prénom et fonction du bénéficiaire) est strictement réservée aux membres des personnels de l'enseignement et leur confère des avantages non [Lire la suite...]

Gagnez un tableau interactif !

Gagnez un tableau interactif pour votre classe, votre école !

A l’école, tableau noir classique, craie, éponge et seau d’eau ont fait leur temps… Aujourd’hui, l’ère est aux TICE, Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation, qui facilitent incontestablement la vie de l'enseignant dans sa classe. En effet, tous les outils pédagogiques, fonctionnalités multimédias et produits numériques peuvent être [Lire la suite...]

Bienvenue sur InfoComEDUC

Vous recherchez les textes du dernier décret ou les dates des prochains congés scolaires… désolé, ce site ne vous sera d’aucune utilité ! Par contre, vous souhaitez trouver des organismes éducatifs proposant:

…des animations scolaires ou extrascolaires ;

…des formations, des outils et des jeux éducatifs ;

…des aides et des services spécifiques liés aux troubles de l’apprentissage ;

…du matériel et des [Lire la suite...]